Alte Synagoge (Dortmund): Unterschied zwischen den Versionen

WilkJ (Diskussion | Beiträge) |

WilkJ (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 82: | Zeile 82: | ||

Für die wichtige Besprechung mit dem gesamten Rat gab Herr Pagenkopf Ihnen nur bis zum nächsten Morgen Zeit. Die Drohungen machten den gesamten Rat zu schaffen, sie kamen aber zur Erkenntnis, dass sie sich nicht wehren können und dem Abriss zustimmen müssen. | Für die wichtige Besprechung mit dem gesamten Rat gab Herr Pagenkopf Ihnen nur bis zum nächsten Morgen Zeit. Die Drohungen machten den gesamten Rat zu schaffen, sie kamen aber zur Erkenntnis, dass sie sich nicht wehren können und dem Abriss zustimmen müssen. | ||

Er hat am Schluss dieser Versammlung einen Brief an den Oberbürgermeister der Stadt Dortmund verfasst und zum Ausdruck gebracht, dass sie den Entschluss unter dem Eindruck der ihnen gemachten Drohungen fassten. Am folgenden Tage erschien in der Zeitung ,,Rote Erde" eine Wiedergabe ihres Abbruches der Dortmunder Synagoge mit Beschlusses, in der indessen die Bemerkung über die uns gemachten Drohungen weggelassen waren. So wurde ihnen für die Wegschaffung der belassenen Kulturgegenstände sowie der gesamten lnneneinrichtung der Gemeinde eine Frist von 1 Tag gesetzt. Mangels Unterbringungsmöglichkeiten, keine Lagerhausgesellschaft hätte mehr die Gegenstände der Gemeinde aufgenommen, wurden die Kultgeräte und die gesamten Einrichtungen in einem Pferdestall eines jüdischen Eigentümers in Dorstfeld untergebracht. Was aus ihnen geworden ist, weiß er nicht.<span id="seven"></span>[[#Quellen|⁷]] | Er hat am Schluss dieser Versammlung einen Brief an den Oberbürgermeister der Stadt Dortmund verfasst und zum Ausdruck gebracht, dass sie den Entschluss unter dem Eindruck der ihnen gemachten Drohungen fassten. Am folgenden Tage erschien in der Zeitung ,,Rote Erde" eine Wiedergabe ihres Abbruches der Dortmunder Synagoge mit Beschlusses, in der indessen die Bemerkung über die uns gemachten Drohungen weggelassen waren. So wurde ihnen für die Wegschaffung der belassenen Kulturgegenstände sowie der gesamten lnneneinrichtung der Gemeinde eine Frist von 1 Tag gesetzt. Mangels Unterbringungsmöglichkeiten, keine Lagerhausgesellschaft hätte mehr die Gegenstände der Gemeinde aufgenommen, wurden die Kultgeräte und die gesamten Einrichtungen in einem Pferdestall eines jüdischen Eigentümers in Dorstfeld untergebracht. Was aus ihnen geworden ist, weiß er nicht.<span id="seven"></span>[[#Quellen|⁷]] | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| Zeile 94: | Zeile 87: | ||

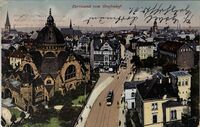

<gallery mode="slideshow" caption="Postkarten" style="max-width:1500px"> | <gallery mode="slideshow" caption="Postkarten" style="max-width:1500px"> | ||

| − | IMG 45982.jpg| | + | IMG 45982.jpg|Postkarte |

| − | IMG 45992.jpg| | + | IMG 45992.jpg|Postkarte |

</gallery> | </gallery> | ||

| − | |||

| − | |||

Version vom 21. August 2023, 14:48 Uhr

Die Alte Synagoge Dortmund galt als eindrucksvolles und Stadtbild prägendes Gebäude. Sie stand am Hiltropwall, der heutige Ort des Theaters Dortmund. Die Einweihung der Dortmunder Synagoge fand am 8. Juni 1900 statt. Der Oberbürgermeisgter sprach stolz von einer "Zierde für die Stadt" und wünschte sie sich für "Jahrhunderte erbaut", jedoch kam es ab dem 3. Oktober 1938 zum Abriss des Gotteshauses durch die NSDAP.¹

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Am 8. Juni 1900 wurde die neue Synagoge der jüdischen Gemeinde Dortmund am Hiltropwall eingeweiht. Die Tagespresse verfolgte das Ereignis und erwähnte die prächtige Orgel, die zur Ausstattung der Synagoge gehörte. Eine Orgel war in Synagogen eine Seltenheit, da sie eher die Grundausstattung der christlichen Kirche war. Hieraus kann bereits geschlossen werden, dass die jüdische Gemeinde in Dortmund liberal war. Die Synagoge war offen für die Allgemeinheit, denn jahrelang fand dort eine Konzertreihe statt, von der in der Tagespresse ausführlich berichtet wurde. Als aber 1938 die NSDAP-Kreisleitung ein Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft des jüdischen Gotteshauses als Ihren Sitz gewählt hatte, geriet die Synagoge verstärkt ins Visier der Nationalsozialisten, bis schließlich ihr Verkauf am 19. September 1938 erzwungen wurde.Die Stadt Dortmund veranstaltete daraufhin zwei Tage später, am 21. September, eine Feierstunde, zu der NSDAP-Kreisleiter Hesseldieck eine Ansprache hielt und der Abriss der Synagoge als historisches Ereignis bezeichnete. Mitglieder des Jungvolks und der Hitler-Jugend stürmten die Synagoge und richteten im Innern Schäden an, wobei die Orgel überlebte. Sie konnte noch rechtzeitig an die Gertrudis-Kirche verkauft und dort aufgestellt werden, doch während des Bombenhagels des Zweiten Weltkrieges wurde sie auch zerstört. ¹ ²

Bau der Synagoge

Es handelte sich um einen aus einem Oktogon entwickelten Zentralbau. Die Gesamthöhe des Gebäudes betrug 40 Meter. Eine weite Tambourkuppel überwölbte den Innenraum. Die Dortmunder Gemeinde entschied sich für den neogotischen Stil und orientierte sich damit vor allem an der 1895 gegenüber am Hiltropwall errichteten Oberpostdirektion, die den besonderen Zuspruch Kaiser Wilhelms II. gefunden hatte. Dennoch griff der Architekt Eduard Fürstenau zugleich Formen der Renaissance auf, insbesondere bei der Proportionierung der Türme und Giebel.³

Vom Bau zur Einweihung

Die Mitgliederzahl der jüdischen Gemeinschaft in Dortmund stieg im Zuge der Industrialisierung, da viele Juden aus den ländlichen Gemeinden in die Handels- und Industriezentren ins Ruhrgebiet zogen. Innerhalb von 70 Jahren wuchs die Anzahl der in Dortmund lebenden Juden von 600 im Jahre 1870 zu rund 2.000 im Jahre 1900 an; Hörde, Dorstfeld und Aplerbeck sind bei diesen Angaben nicht eingeschlossen, weil diese eigenständige Gemeinschaften waren. Da also die bisherige Dortmunder Betstätte zu klein geworden war, begann die Planung einer neuen Synagoge. Nachdem die Gemeinde zwischen 1892 und 1895 ein Grundstück am Hiltropwall gekauft hatte, schrieb sie im März 1895 einen Architektenwettbewerb aus. Mit einstimmigem Ergebnis wurde Eduard Fürstenau, ein in Berlin-Charlottenburg tätiger Architekt, mit der Bauplanung beauftragt. Was Lage und Grundriss betraf, entsprach der Bau jedoch nicht dem ursprünglichen Entwurf. Die technischen Mitglieder des Preisgerichts empfahlen der Gemeinde aufgrund eines geringeren Preises und wegen der faszinierenden Aussicht von der Wißstr. aus, die Synagoge nicht - wie üblich - nach Osten auszurichten. Da keine rituelle Vorschrift eine östliche Ausrichtung forderte, wurde das Gebäude schließlich rechtwinklig zum Hiltropwall errichtet.⁴

Anders als viele andere Synagogen war sie nicht im romanischen, sondern im neogotischen Stil erbaut worden und passte sich so explizit dem Dortmunder Stadtbild und dem zeitgenössischen Geschmack im Kaiserreich an.⁵

Die genaue Bezeichnung des Bauwerks lautete: „Massiv-Werkstein-Bau als Zentralbau über quadratischem Grundriß aufgeführt unter Verwendung frei behandelter Formen des ausgehenden 16. Jh.“

Der „General Anzeiger“ berichtete am 8. Juni 1900 unter anderem Folgendes: „Die neue Synagoge am Hiltropwall, deren prächtiger Kuppelbau Kuppelbau eine stolze Zierde Dortmunds bildet, erhält heute ihre Weihe. Zwei volle Jahre waren erforderlich, um das schöne Werk zu vollenden.[…] 1. Errichtet unter der Regierung Wilhelms II. in den Jahren 1897 bis 1900 durch den Architekten Ed. Fürstenau, Königl. Bauinspector zu Halle a. d. Saale. Zu Ehren Gottes errichtet unter dem Vorstande: […] Heute nun wird der stolze Bau feierlich geweiht. […]"⁶

Der Abriss

Als unübersehbare Drohmaßnahmen mit Signalwirkung gegen die Juden im ganzen Deutschen Reich waren im Juni 1938 in München, Kaiserslautern und Nürnberg bereits die ersten großstädtischen Synagogen abgerissen worden. Parallel zu den Aktivitäten der Partei in Dortmund hatte auch die Stadtverwaltung seit 1938 die Enteignung des Synagogengeländes und seit Mitte September dann gar den Abriss der Synagoge aus ,,städtebaulichen Gründen" betrieben. Anfang September 1938 war es zwischen dem NS-Kreisleiter, Vertretern der Stadt Dortmund und der Planungsbehörde des Ruhrsiedlungsverbandes in Essen zu einer Besprechung über den Abriss der Dortmunder Synagoge aus verkehrs- und wehrpolitischen sowie parteiideologischen Gründen gekommen; hierin hatte der Kreisleiter zynisch betont, dass die Dortmunder Synagoge für die an Mitgliedern seit 1933 stark reduzierte jüdische Gemeinde kaum noch notwendig sei. Zudem gäbe es noch eine zweite große Synagoge in Hörde, so dass durch eine Konzentration der jüdischen Bevölkerung auf Hörde in der Nähe der Gestapostelle auch deren Überwachung einfacher sei. Noch bei der Rückkehr auf dem Dortmunder Bahnhof am 13. September kündigte der Kreisleiter die Beseitigung des ,,Judentempels" an; die Nazipresse ,,Westfälische Landeszeitung Rote Erde" bereitete die Dortmunder Bevölkerung mit entsprechender Berichterstattung hierauf propagandistisch vor.

Dr. Louis Koppel, Vorsitzender des Repräsentantenkollegiums der jüdischen Gemeinde, berichtet als Augenzeuge weiteres:

Die Zeitungen der Nazi-Partei verlangten, dass „der Schandfleck“ verschwindet. Er und Leo Jonas, Vorsitzender des Vorstandes der jüdischen Gemeinde, führten mit dem Bürgermeister, dem Stadtbaurat und dem Kreisleiter Hesseldieck ein Gespräch über den weiteren Verlauf der Synagoge. Sie erklärten, der Abriss der Synagoge sei beschlossene Sache, der Platz wird für einen Luftschutzkeller und einen Parkplatz benötigt. Dr. Pagenkopf und Herr Hesseldieck setzten sie dann weiter unter Druck, indem sie beteuerten, dass alles durch eine Zustimmung und den Wechsel zur Hörder Synagoge friedlich verlaufen könne. Ihnen war egal, dass die Gemeinde in Hörde eine eigenständige war und der Wechsel nicht ohne Weiteres erfolgen kann. Ein faires Enteignungsverfahren seitens der Stadt für die Synagoge, welches eigentlich immer zur Enteignung von Eigentum erfolgen müsste, kam für den Bürgermeister nicht infrage. Für die wichtige Besprechung mit dem gesamten Rat gab Herr Pagenkopf Ihnen nur bis zum nächsten Morgen Zeit. Die Drohungen machten den gesamten Rat zu schaffen, sie kamen aber zur Erkenntnis, dass sie sich nicht wehren können und dem Abriss zustimmen müssen. Er hat am Schluss dieser Versammlung einen Brief an den Oberbürgermeister der Stadt Dortmund verfasst und zum Ausdruck gebracht, dass sie den Entschluss unter dem Eindruck der ihnen gemachten Drohungen fassten. Am folgenden Tage erschien in der Zeitung ,,Rote Erde" eine Wiedergabe ihres Abbruches der Dortmunder Synagoge mit Beschlusses, in der indessen die Bemerkung über die uns gemachten Drohungen weggelassen waren. So wurde ihnen für die Wegschaffung der belassenen Kulturgegenstände sowie der gesamten lnneneinrichtung der Gemeinde eine Frist von 1 Tag gesetzt. Mangels Unterbringungsmöglichkeiten, keine Lagerhausgesellschaft hätte mehr die Gegenstände der Gemeinde aufgenommen, wurden die Kultgeräte und die gesamten Einrichtungen in einem Pferdestall eines jüdischen Eigentümers in Dorstfeld untergebracht. Was aus ihnen geworden ist, weiß er nicht.⁷

Quellen

[1] ↑ https://www.nordstadtblogger.de/serie-nordstadt-geschichten-die-orgel-der-synagoge-in-dortmund-und-die-gertrudis-kirche-in-der-nordstadt/

[2] ↑ https://juedisches-dortmund.de/neue-synagoge/#:~:text=Als%20die%20J%C3%BCdische%20Gemeinde%20Dortmund,l%C3%A4ngst%20zu%20klein%20geworden%20war

[3] ↑ https://www.lwl.org/fremde-impulse-download/start/LWL/Kultur/fremde-impulse/die_baudenkmale/Impuls-Juedisches-Leben/Synagogenplatz-Dortmund.html

[4] ↑ HEIMAT Dortmund Ausgabe 2/2000; 8./9. Juni 1900

[5] ↑ https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/input_felder/langDatensatz_ebene4.php?urlID=608&url_tabelle=tab_websegmente

[6] ↑ https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/zoom/11012496

[7] ↑ HEIMAT Dortmund Ausgabe 2/2000; 8./9. Juni 1900