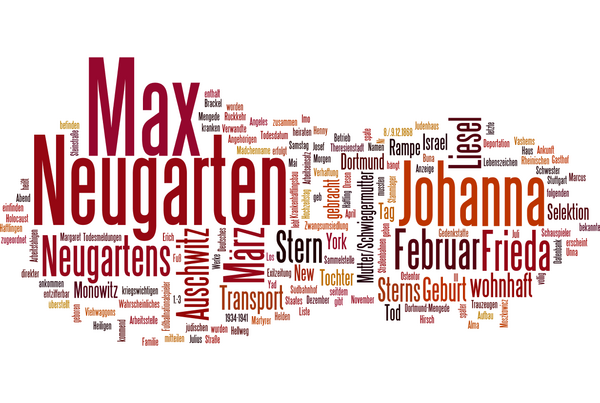

Max Neugarten (PRIM)

Inhaltsverzeichnis

Informationen zu den Quellen

Die gelb hinterlegten Quellen sind fiktive, also nachgestellte Quellen. Bei den weiß hinterlegten Quellen handelt es sich um historische, also echte Quellen.

Lebensdaten

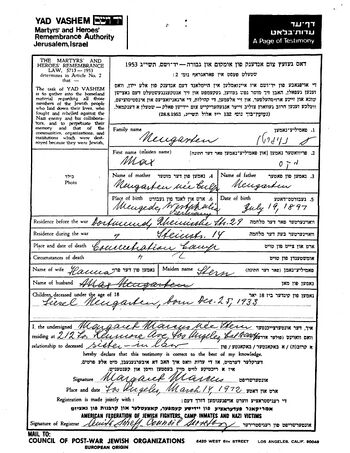

Max Neugarten wurde am 19. Juli 1897 in Dortmund, in einem Stadtteil namens Mengede, geboren. Seine Eltern hießen Erich Neugarten und Frau Culp, wir wissen nicht, wie ihr Vorname war. Max hatte drei Geschwister: Jenny, Sally und Siegfried. Max und seine Familie waren jüdisch.(siehe Judemtum im Kinderlexikon).

Er hat wahrscheinlich in einem Kleidungsgeschäft gearbeitet. Das könnte auch erklären, warum er mit einem anderen Kaufmann namens Martin Rosenbaum befreundet war, der aus Hombruch kam.

(siehe Nationalsozialismus im Kinderlexikon)

Frühes Leben

Max Neugarten und Johanna Neugarten, früher Stern, heirateten am 14. Februar 1933. Sie zogen dann zu Johanna Sterns Mutter, Frieda Stern, in die Rheinische Straße 29. Dort hatten Johanna und Frieda Stern ein Geschäft, wo sie Kleidung verkauften. In dieser Zeit gab es viele Angriffe von einer judenfeindlichen Gruppe namens "Sturmabteilung" in Deutschland. Die "Sturmabteilung" war eine militärische Gruppe, die nicht von der Regierung kontrolliert wurde.

Der Trauzeuge der Neugartens, Martin Rosenbaum, wurde in einer Zeitung namens "Westfälische Landeszeitung - Rote Erde" beleidigt, weil er jüdisch war.

Das Ehepaar bekam am 25. Dezember 1933 eine Tochter. Dies war auch der erste Winter in der Zeit, als die judenfeindliche NS-Partei in Deutschland an die Macht kam und sich die Situation für Juden und Jüdinnen in Deutschland verschlimmerte. Nationalsozialisten haben ein Lager in Dachau eröffnet in dem auch jüdische Bürger gefangen gehalten wurden und es fanden Bücherverbrennungen statt. Außerdem durften Juden und Jüdinnen auch nicht mehr in allen Berufen arbeiten.

In den nächsten Jahren wurden jüdische Bürger in ganz Deutschland immer schlechter behandelt. Am 9. November 1938 wurde auch das Geschäft "Isenberg" in der Nähe des Ladens der Familie Neugarten geplündert. Zur gleichen Zeit durften Juden und Jüdinnen nicht mehr in viele öffentliche Orte, wie etwa Schwimmbäder und Theater, gehen. Das entgültige Ziel der Verfolgung, war die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung.(siehe Antisemitismus im Kinderlexikon)

Kriegszeit

Am 24. Mai 1938 hat Max Neugarten einen Brief nach New York City geschickt und um Erlaubniss gebeten einzureisen. Er hat gesagt, dass er Freunde hat, die ihm und seiner Familie helfen wollen, und dass er Geld für die Reise und das Leben seiner Familie hat. Leider hat das nicht funktioniert, denn sein Cousin, Edwin Wisbrun, hat später gesagt, dass er den Kontakt zu den Neugartens verloren hat. In 1942 wurde die Familie gezwungen in ein Judenhaus in der Steinstraße 14 umzuziehen, damit wird ein Wohnhaus bezeichnet, in dem zur Zeit des Nationalsozialismus nur jüdische Mieter zwangsweise, auf sehr engem Raum wohnen mussten. Max Neugarten arbeitet in einem für die Regierung wichtigen Bereich, was in Kriegszeiten seine Verhaftung verzögerte.

Deportation

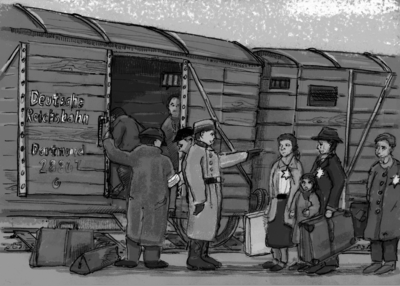

Zeichner: Udo Schotten, 2023

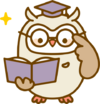

Am Samstag, dem 27.Februar 1943 wurde Max Neugarten an seiner Arbeitsstelle verhaftet und zum "Gasthof: Deutsches Haus" in Brackel transportiert, seine Familie musste am nächsten Morgen auch dort hin. Am Morgen des 01. März wurden die Neugartens mit der Bahn zum Ostentor und von dort aus zu Fuß zum Südbahnhof gebracht. Anschließend wurden sie mit Viehwaggons nach Auschwitz gebracht. Sie kamen am Abend des 03. März in Auschwitz an, Johanna und Liesel Neugarten wurden wahrscheinlich nicht als arbeitstauglich bewertet und wurden am gleichen Tag getötet.(siehe Konzentrationslager im Kinderlexikon)

Konzentrationslager und Tod

Max Neugarten wurde als arbeitsfähig ausgewählt und in das Arbeitslager III Buna in Monowitz transportiert. Dort musste er unter der Häftlingsnummer 105001 in der Treibstoff- und Gummiproduktion arbeiten. Wie alle jüdischen Männer, erhielt er den Namen "Israel". Das Leben im Arbeitslager war sehr schwer, und die Häftlinge erhielten nicht genügend Essen, weshalb die meisten von ihnen schnell viel Gewicht verloren und Hunger litten. Die Kleidung der Häftlinge war nicht ausreichend, und viele von ihnen wurden krank und starben an den Folgen der Krankheiten.

Am 15. Mai 1943 tauchte der Name "Max Israel Neugarten" auf einer Liste auf, die die Namen von kranken Häftlingen enthielt, die aus dem Krankenhäftlingsbau "Monowitz" ins Stammlager Auschwitz verlegt wurden. Laut dieser Liste starb Max Neugarten an einem Ödem. Dies war das letzte bekannte Zeichen von ihm.

Tipps zum Weiterlesen

Spezialliteratur für diese Geschichte gibt es leider nicht, aber wenn du mehr erfahren möchtest über jene Zeit, dann kannst du gerne in diesen Büchern nachschlagen:

▪️ siehe Lesenswertes zum Nationalsozialismus

▪️ siehe Literatur für junge Leute

Wer pfiffig ist, kann hier den umfangreicheren Artikel zu Max Neugarten lesen (für Fortgeschrittene).